Alismatales オモダカ科・ サトイモ科 ・ トチカガミ科 ・シバナ科・ヒルムシロ科・チシマゼキショウ科・アマモ科など Alismataceae, Aponogetonaceae, Araceae, Butomaceae, Cymodoceaceae, Hydrocharitaceae, Juncaginaceae, Limnocharitaceae, Posidoniaceae, Ruppiaceae, Potamogetonaceae, Scheuchzeriaceae, Tofieldiaceae, Zosteraceae サクライソウ目 勞恩凱爾植物生活型分類系統 最早是在丹麥植物學會 Danish Botanical Society 會刊植物學雜誌Botanisk Tidsskrift之中的一段談話。 較完整的分類系統則是勞恩凱爾於隔年 1905年以法文提出的版本,經過更多的努力,於1907年提出丹麥文的版本類学とも呼ばれます。系統分類学の本質は生物が進化 してきた系統樹を現存する生物や化石のデータを使っ て再構築することであるとも言えます(中尾、05、 p 219)。かつて、植物の分類は純粋に形をもとにした もの(類型分類)でした。

被子植物 Angiospermae

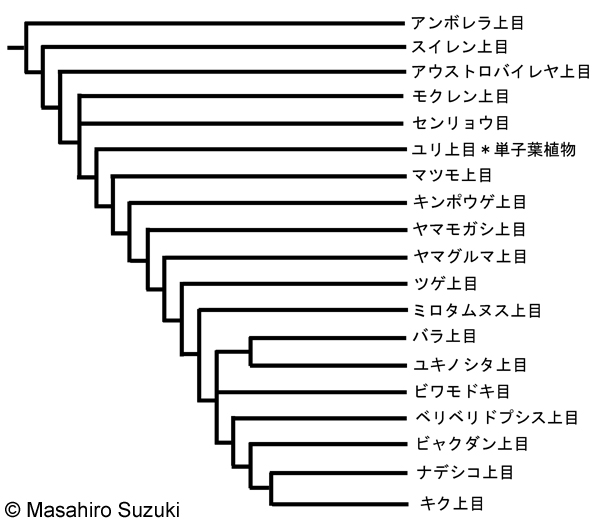

系統樹 植物 の 分類 図

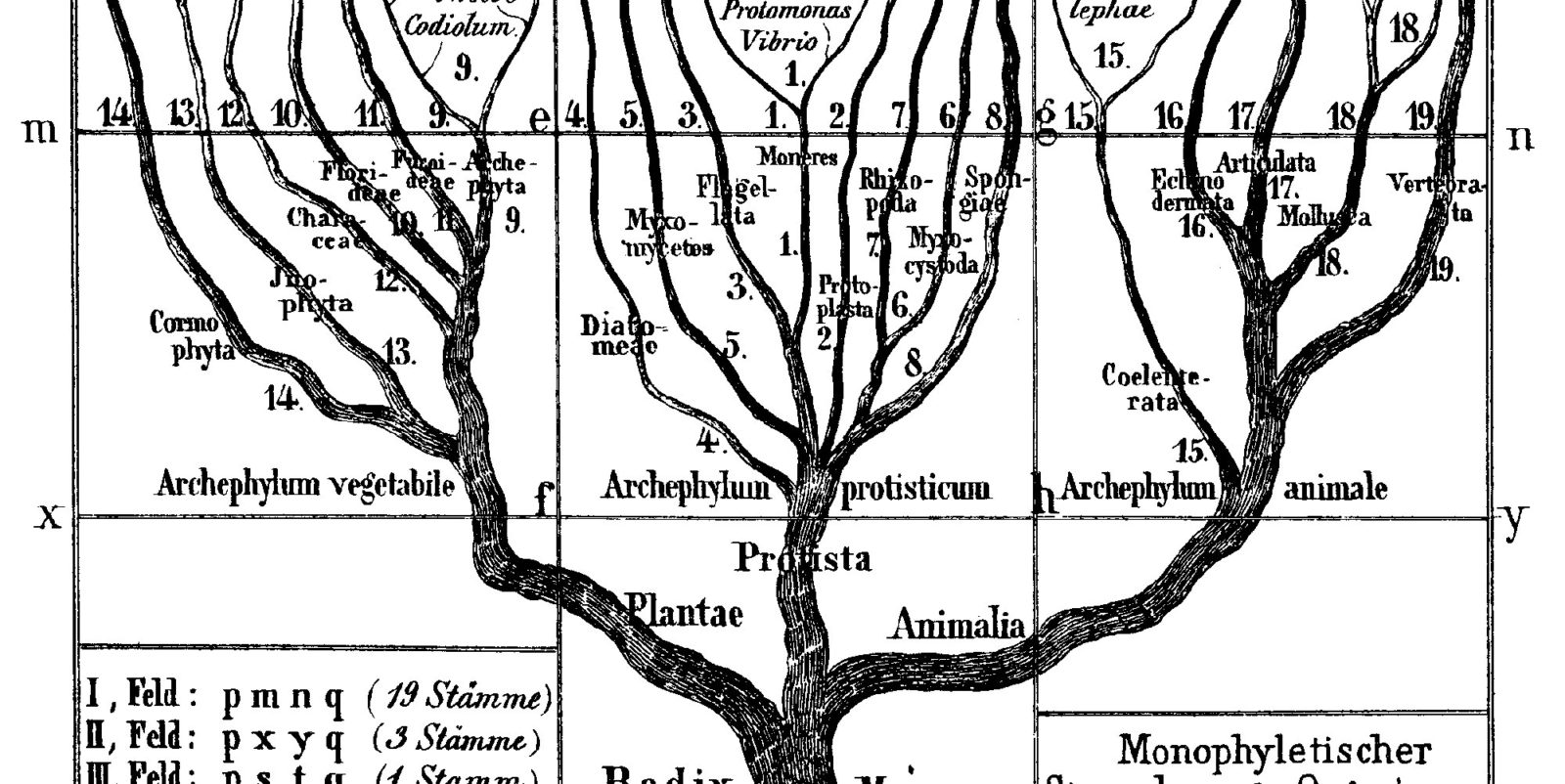

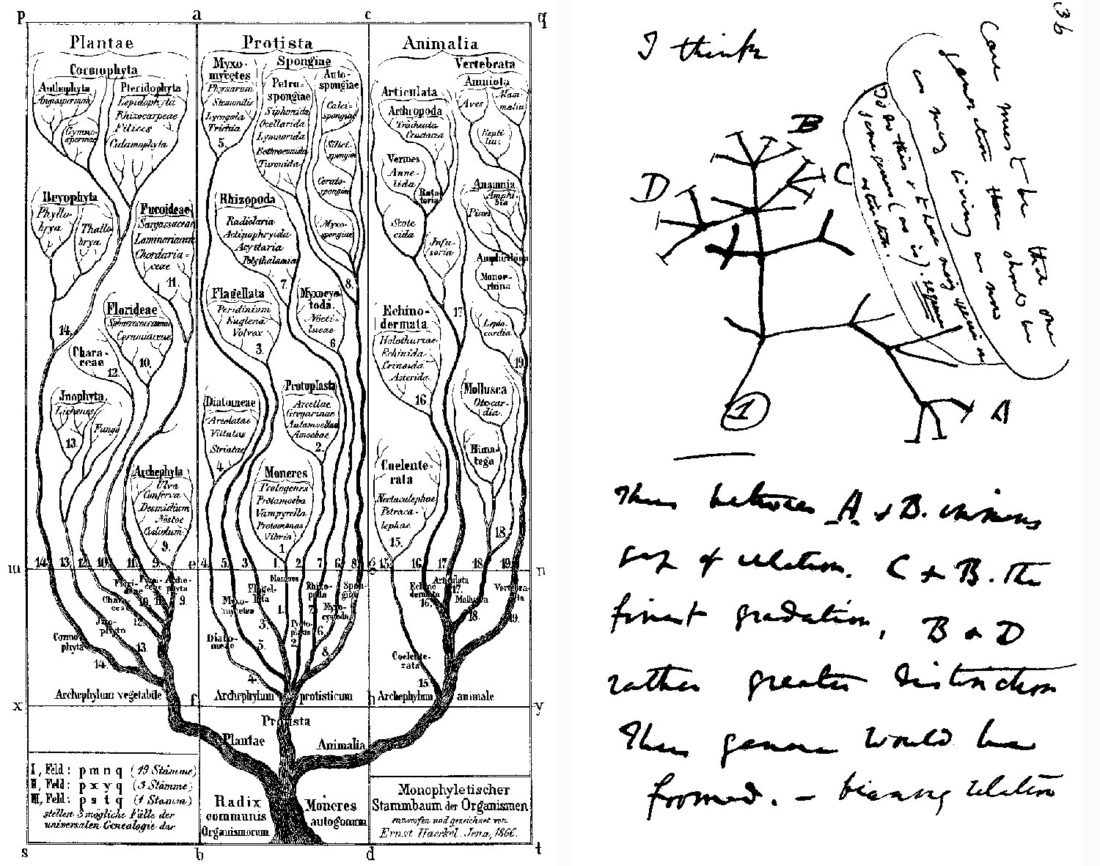

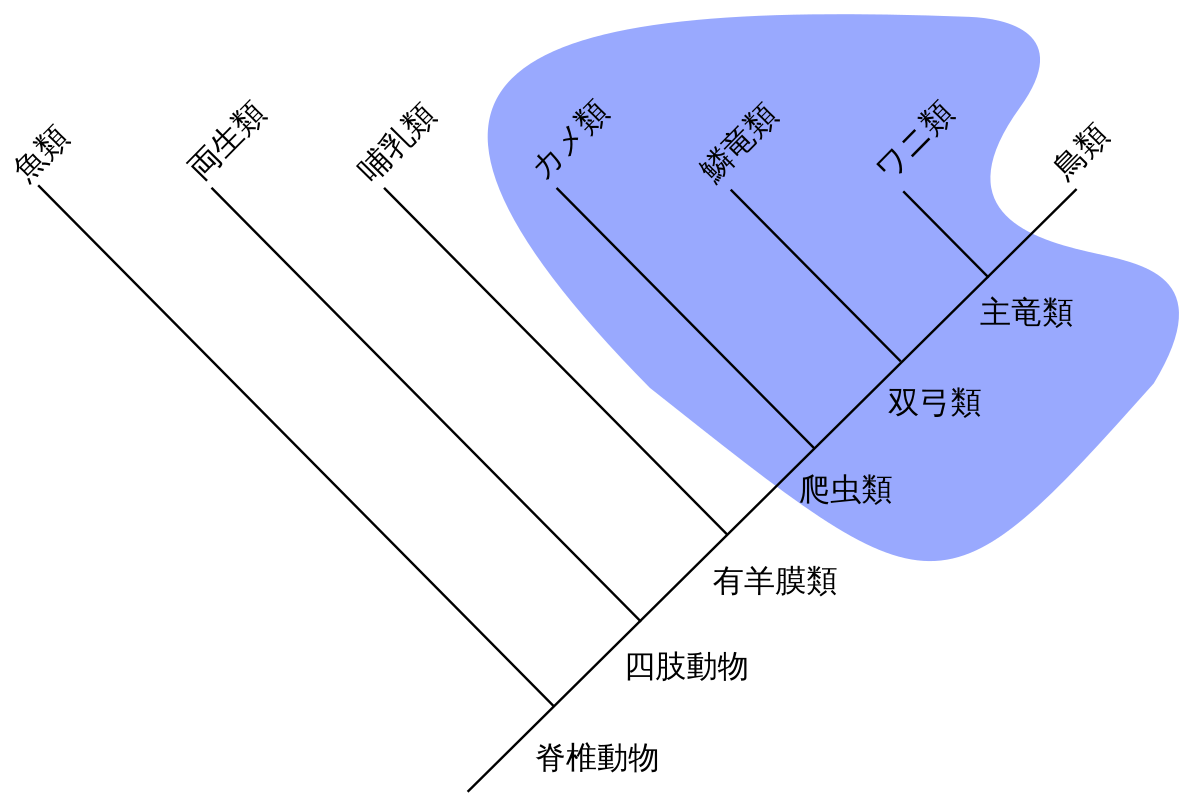

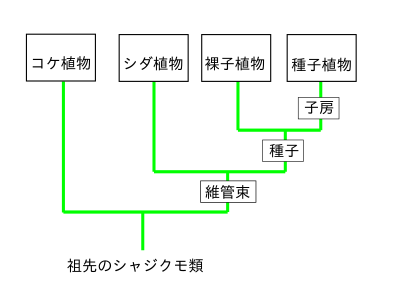

系統樹 植物 の 分類 図-維管束植物は,大きく4つの群に分けられる.ヒカ ゲノカズラ植物門(小葉類),シダ植物門,裸子植物 門,被子植物門である.ヒカゲノカズラ植物門が残り の維管束植物(真葉類[=大葉類]),すなわち,シダ 植物門+裸子植物門+被子植物門と姉妹群となり,こ の系統関係は従来から考えられてきたものと一致して いる.真葉類の中では,シダ植物門(Monilophyta) が種子植物(裸子植物系統樹(けいとうじゅ、英 phylogenetic tree)とは、生物の進化の道筋を描いた図である。生物同士の類縁関係と、それらの系統発生(けいとうはっせい、英 phylogeny)を表す。樹木のような形になることから、エルンスト・ヘッケルにより名づけられた。 系統樹は、分類群を樹枝状の線で繋ぐ形で生物の類縁関係を示したものである。進化が認められてからは、共通祖先

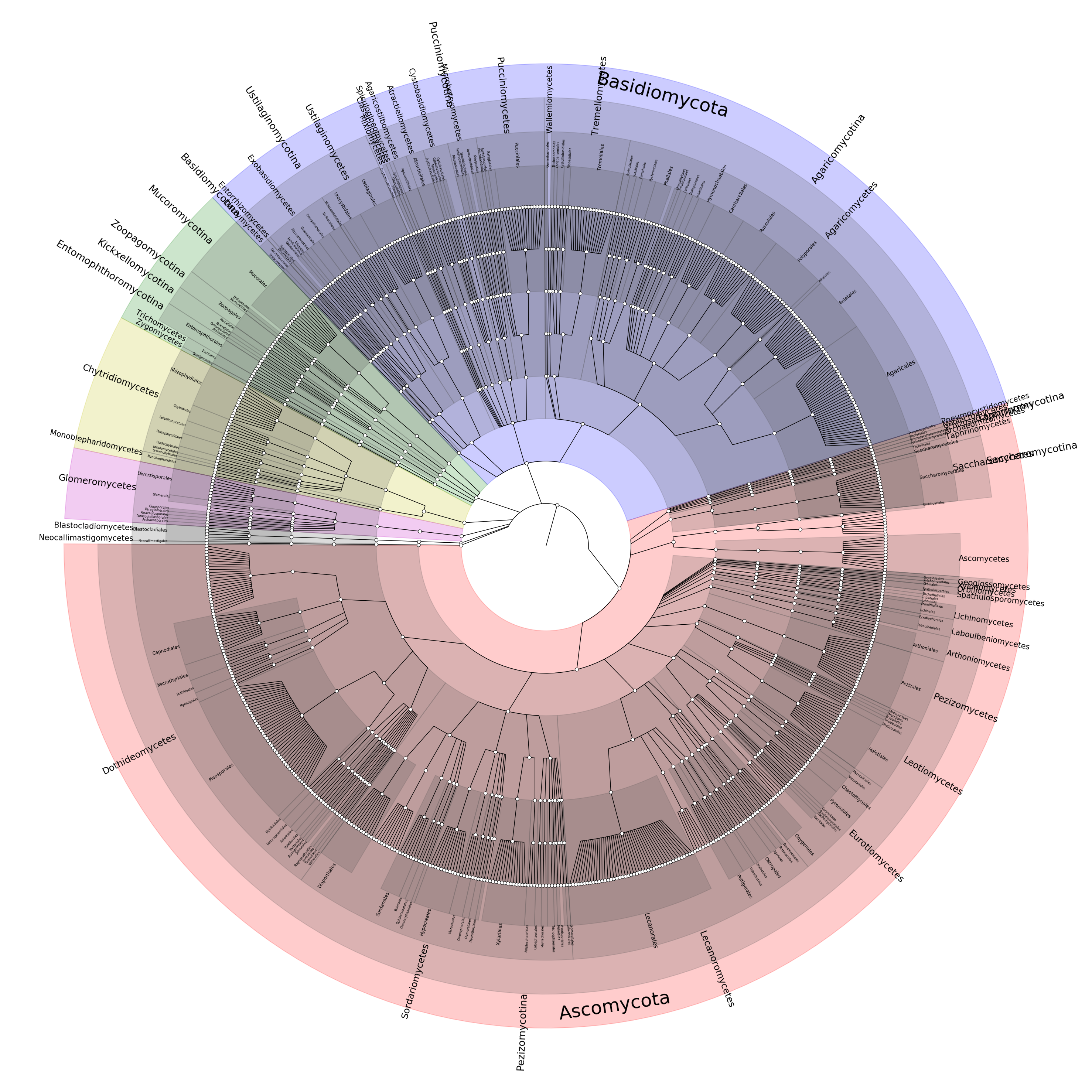

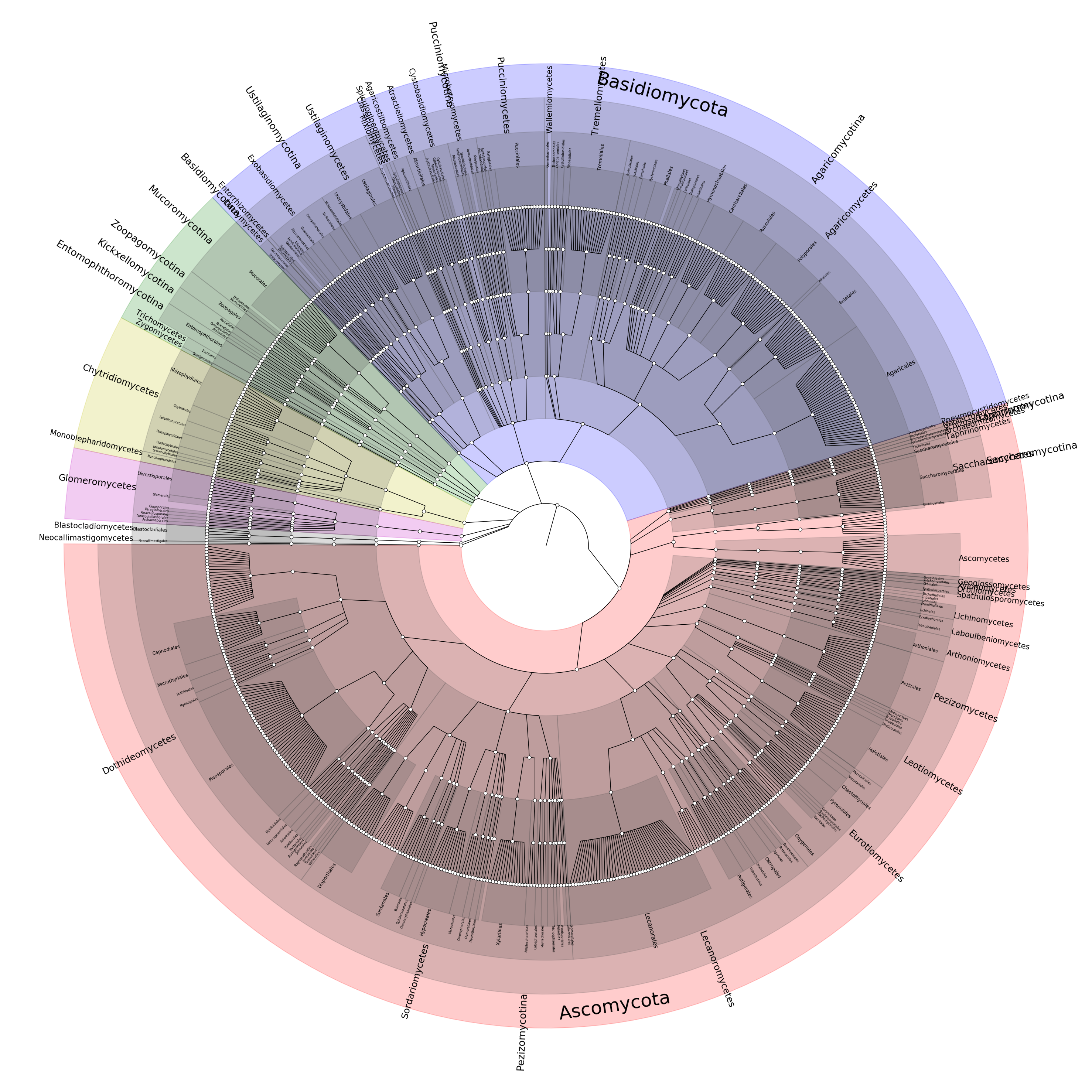

Dnaによって変わるきのこの分類 図鑑 Jp

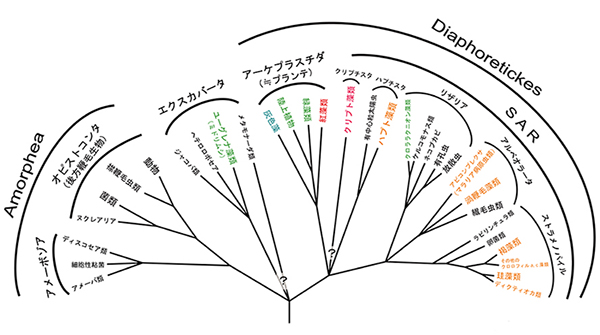

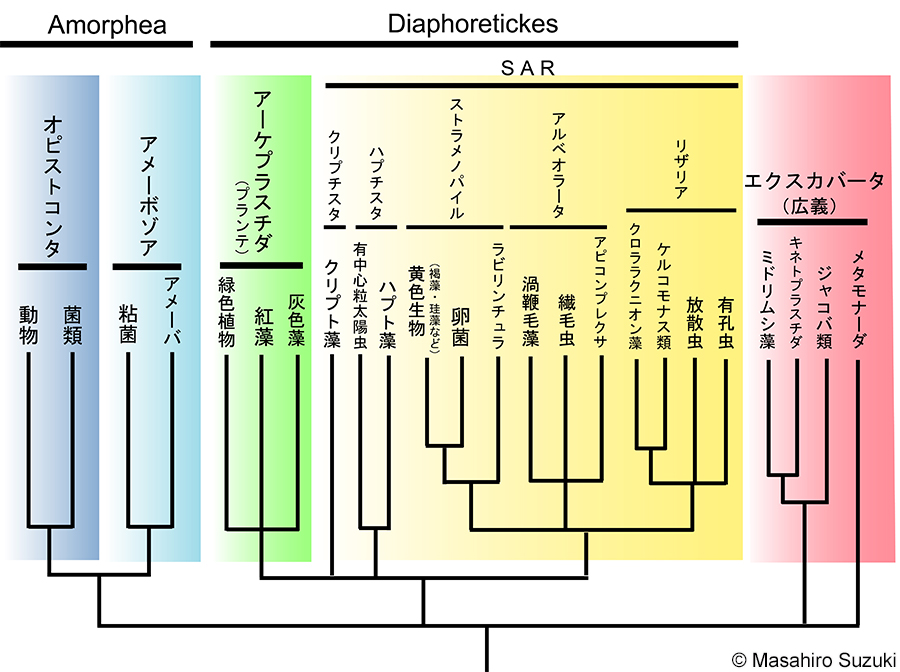

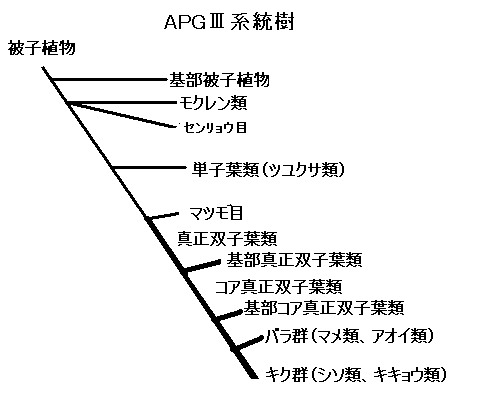

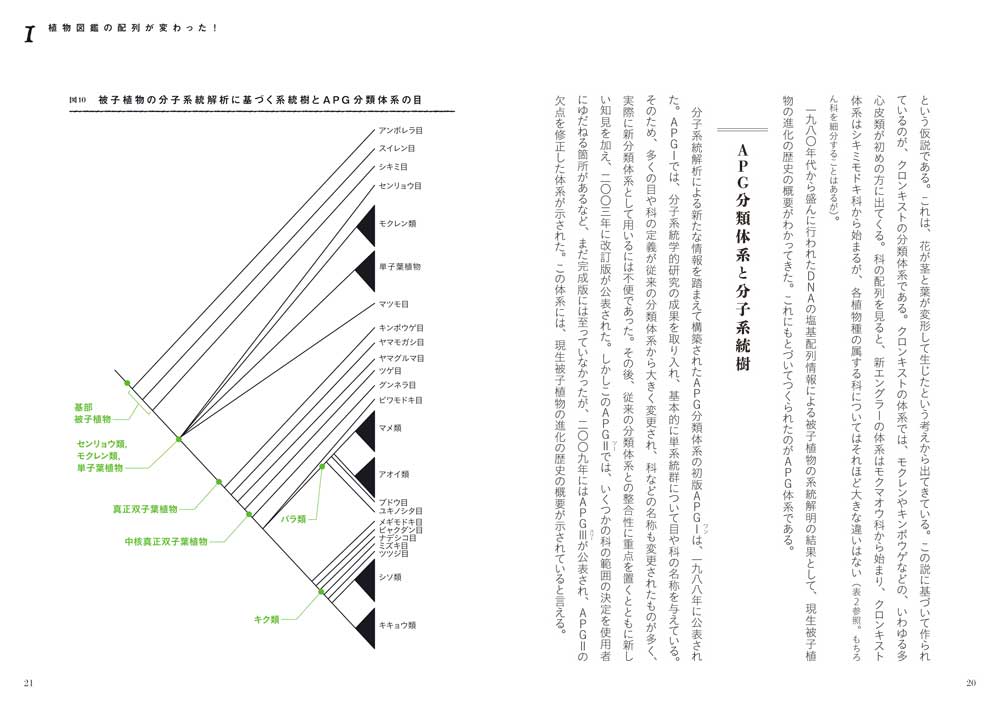

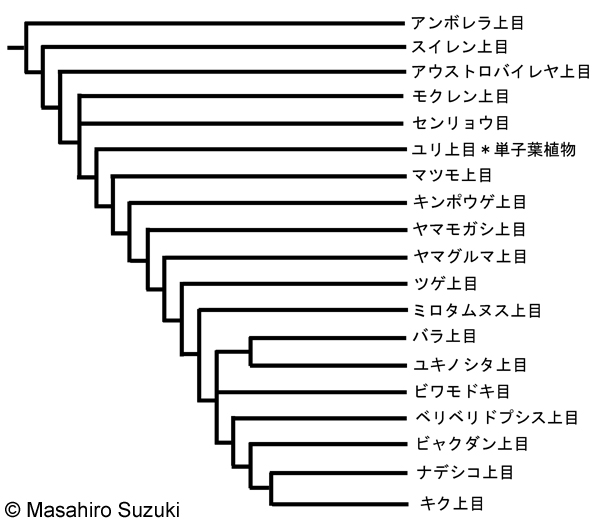

APG体系 (エーピジーたいけい)は、 1998年 に公表された 被子植物 の新しい 分類 体系である。 APGすなわち 被子植物系統グループ ( Angiosperm Phylogeny Group) とは、この分類を実行する植物学者の団体である。 この分類は特に命名されておらず、「APG体系」や「APG分類体系」などと呼ばれる。 旧い分類法の 新エングラー体系 や クロンキスト体系 がマクロ形態的な仮説ところで、図2の系統樹の大きな特徴は、寄生性のグループが真核生物の系統樹上非常に古い時期に分岐している点である。 これは、系統樹推定にしばしば見られる"Long Branch Attraction Artifacts" LBAと呼ばれている人為的結果ではないかと指摘されていた。図1被 子植物の系統図(Soltis et al00か ら改変) 1)最 も原始的な被子植物 最も原始的な被子植物、すなわち祖先に最も近い植物は何か、という問いは長年の課題であった。

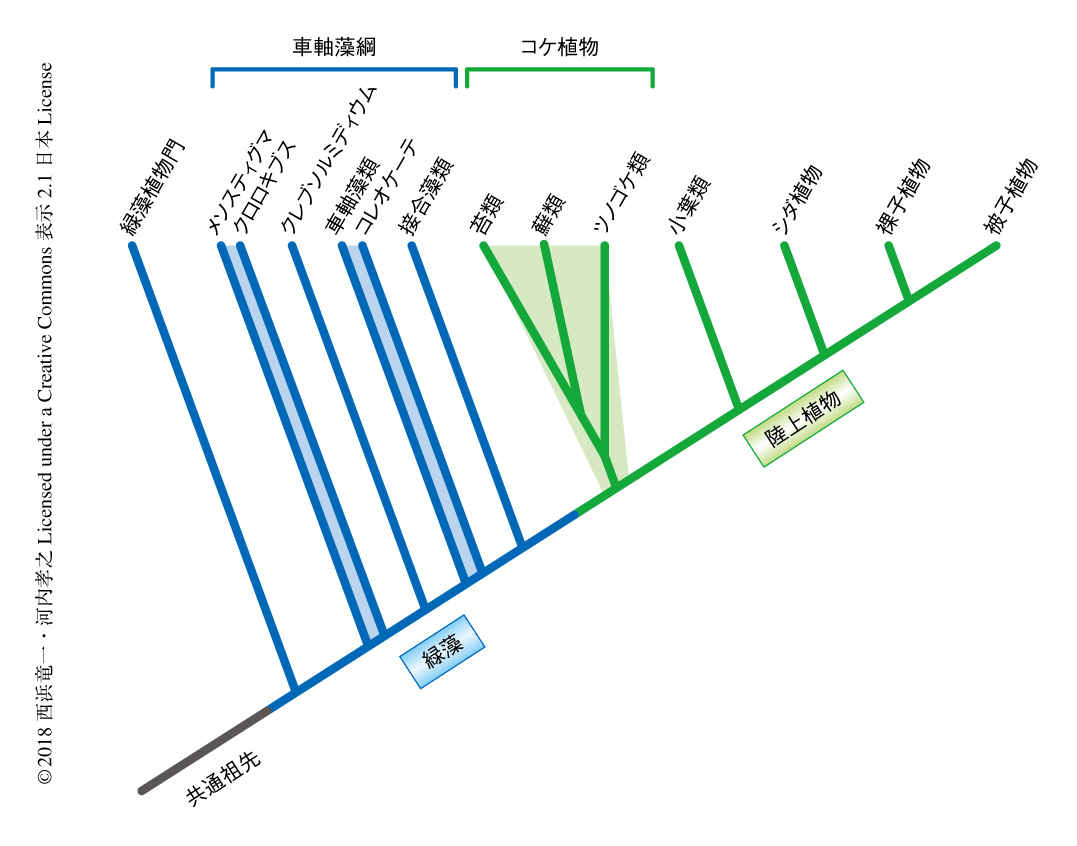

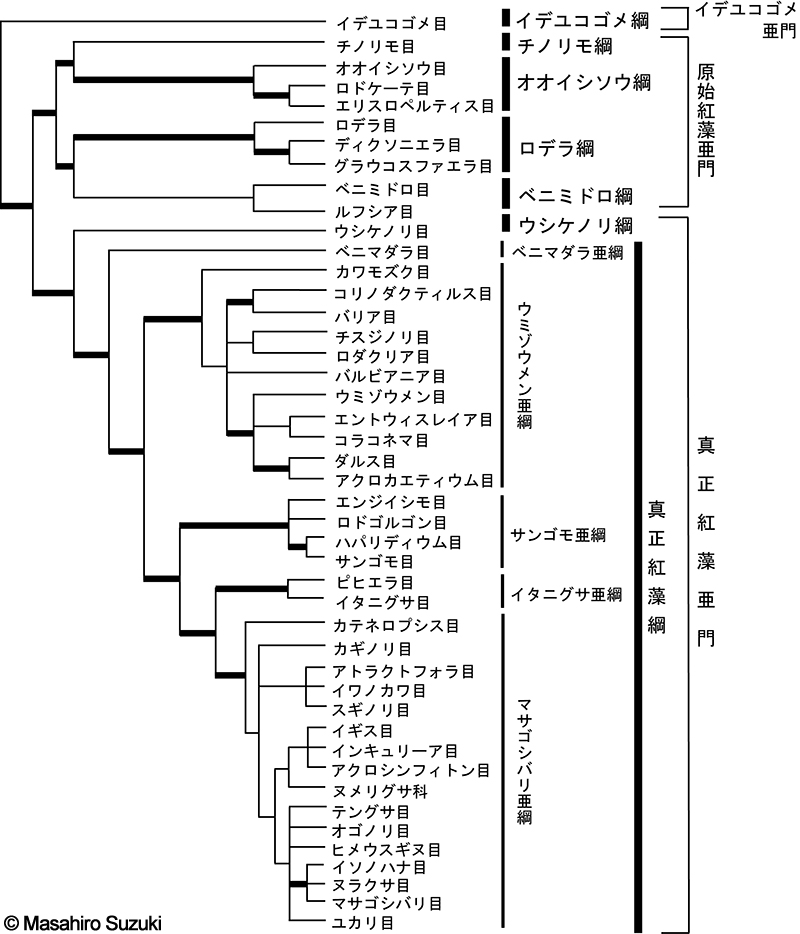

系統群を科をまたいで再編成する必要が生じた。この ように複雑な系統関係があるため、すべてをアオイ科 として、その中に認識される単系統群を九亜科とした (図(図19、) 。 p 66 「ミクリ科」本文 冒頭の「ミクリ科とガマ科は」の部分を「旧 ミクリ科図1 緑色植物の系統樹 陸上植物は緑色、緑藻は青色、それらの共通祖先は茶色で示した。薄青色あるいは薄緑色で示した分類群のあいだの系統関係は正確にはわかっていない。 図2 ゼニゴケと被子植物の生活環の 図3:7大系統群 の信頼度最上位8個(105個中)の樹形の対数尤度の比較と統計的検定(本研究、Nozaki et al 07)。7大系統群の略号(SA, Green 等)は図2を参照。AU, KH検定の両者で棄却されない樹形は7個(赤ワク)で、すべて紅色植物または紅色植物エクスカバータが基部に位

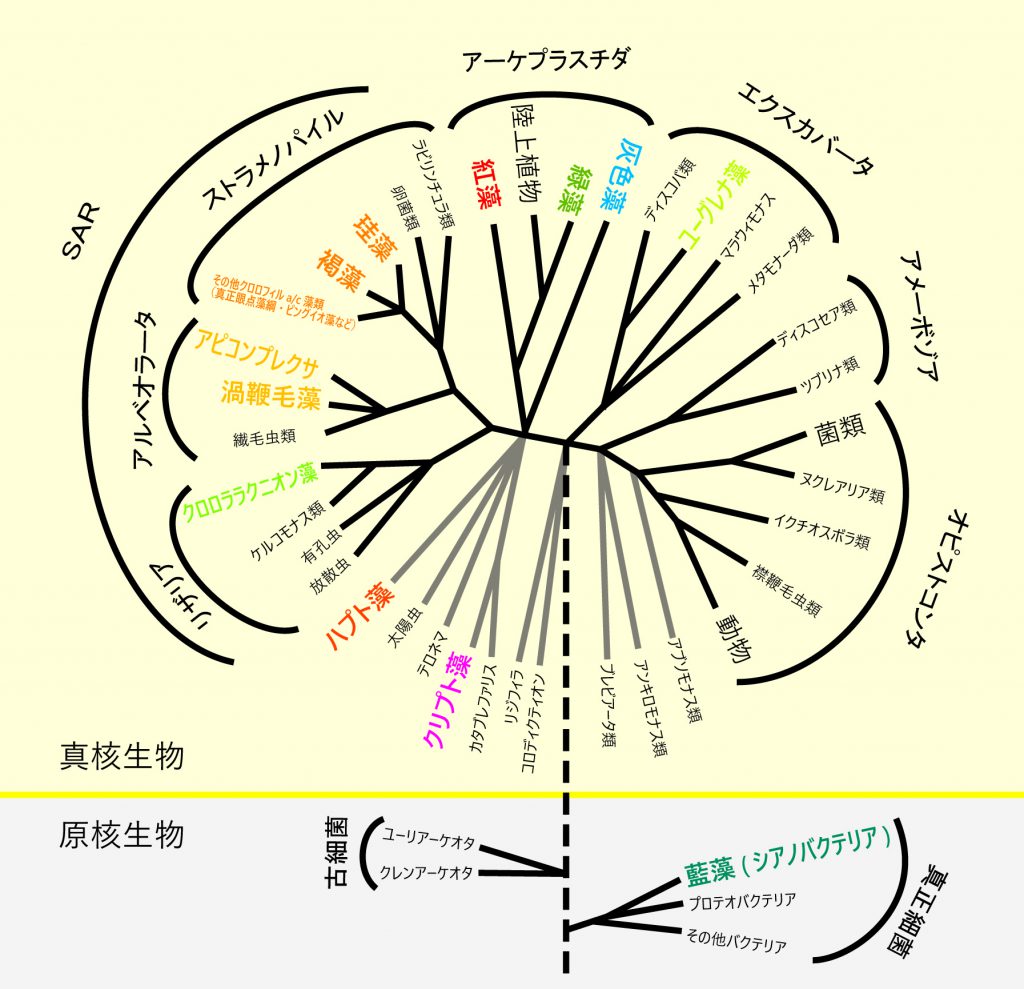

分子系統解析と系統樹 • 分子系統解析:アミノ酸配列や塩基配列を 使って、生物間または遺伝子の進化的道筋 (系統)を解明する解析 • 全生物は共通祖先から進化した、という仮説 に基づく • よって、全生物には関連(系統)がある – 表現の1つ約年 程前から「藻類」の系統分類に導入された分子 系統解析の結果は, 当初から我々のこれまでの「藻類」 に対する認識を根底から覆すものであった 図2は, Woese が核ゲノム由来のSSrRNA遺 伝子に基づいて 真核生物の系統関係を解析した系統樹に, その後の何人 かの研究者のデータを加えて作成植物系統分類学分科では、4人の教員をはじめ、大学院生など、合わせて名が、野生の陸上植物を材料として、植物系統進化の研究を行っている。 以前の単子葉植物の分子系統樹 図4 タイの植物調査 2 熱帯林の構造と植物の多様性

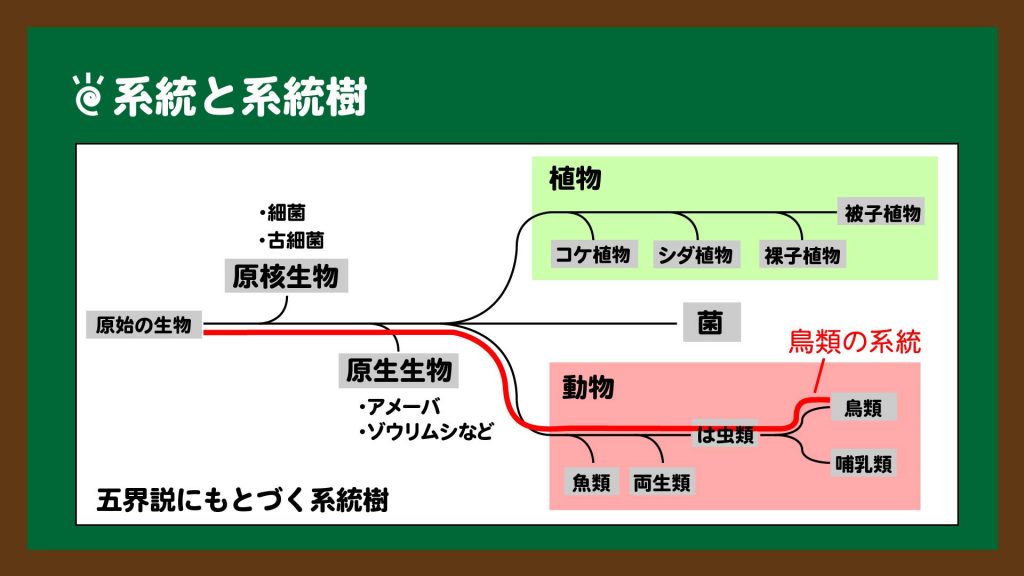

生物の分類と系統 五界説 3ドメイン バイオハックch

観察4 生物の進化と系統樹 3年理科 生物学 Takaの授業記録18

1脳室, 2脊索, 3神経索, 4尾ひれ, 5肛門, 6消化管, 7血管系, 8出水口, 9囲鰓腔, 10鰓裂, 11咽頭, 12mouth lacuna, 13外触手, 14mouth gap, 15生殖腺 (卵巣/精巣), 16眼点, 17神経系, 18abdominal ply, 19肝 発生の段階で、 脊索 (せきさく)を持つ。 ナメクジウオは、終生、脊索を持つ。 ホヤの場合は、幼生のときには脊索を持つが、成体になると脊索が退化する。 環状神経系をこの図は,上図を元に各グループを系統樹として描いたものです。系統関係が不明瞭な箇所は多分岐としています。 前回の更新では,スーパーグループ間の関係が不明瞭だったので,6つのスーパーグループを並列としましたが,Adl et al (12, 19) に倣い岩城・加藤 (編) 多様性の植物学 2 「植物の系統」 東大出版会 p 図 41 を改変 裸子植物 は胚珠が裸出している植物群の総称であり,現生の種はイチョウ,針葉 樹類,ソテツ類,グネツム類の 4 つのグループに分けられる。イチョウの仲間は最

Phylogeny Of Land Plants 陸上植物の系統 植物発生進化学 読む植物図鑑 Plant Development And Evolution

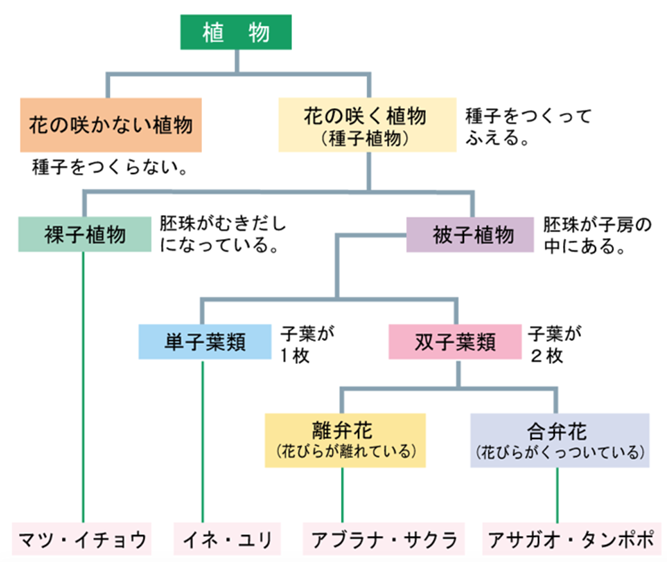

生物の分類 2年理科 生物 Takaの授業記録00

シダ植物全体の系統樹 (Smith et al 06) 最後に、Smith et al 06によるシダ植物全体の系統樹を示します。 注目点は、マツバラン科がハナヤスリ科と近縁な位置にあること、 トクサ科は真のシダ植物に含まれることなどです。 ヒカゲノカズラ科 イワヒバ科Nagamasuhidetoshi2w (atmark)kyotouacjp 研究内容 研究テーマ:(1)生物多様性の解析、(2)系統進化の解明、(3)種分化機構の研究 (1)主に東アジア・東南アジア・ヒマラヤの森林や草原などで野外調査を行って、新属や新種を発見・記載するとともに、いろいろな地域の植物相(フロラ)の解明に取り組んでいます (Figs 1, 2) 。 Fig 1 野外調査(ヒマラヤ)推定し,近隣結合法で系統樹を作成したとこ, 図1bの ようになった。 ブートストラップによる合意系統樹も同 じ樹形であり,各分岐の支持率は15 100%であった。 得られた系統樹を過去の分類学的研究 (ener, 1952 ;井上, 19;

1

分子とround

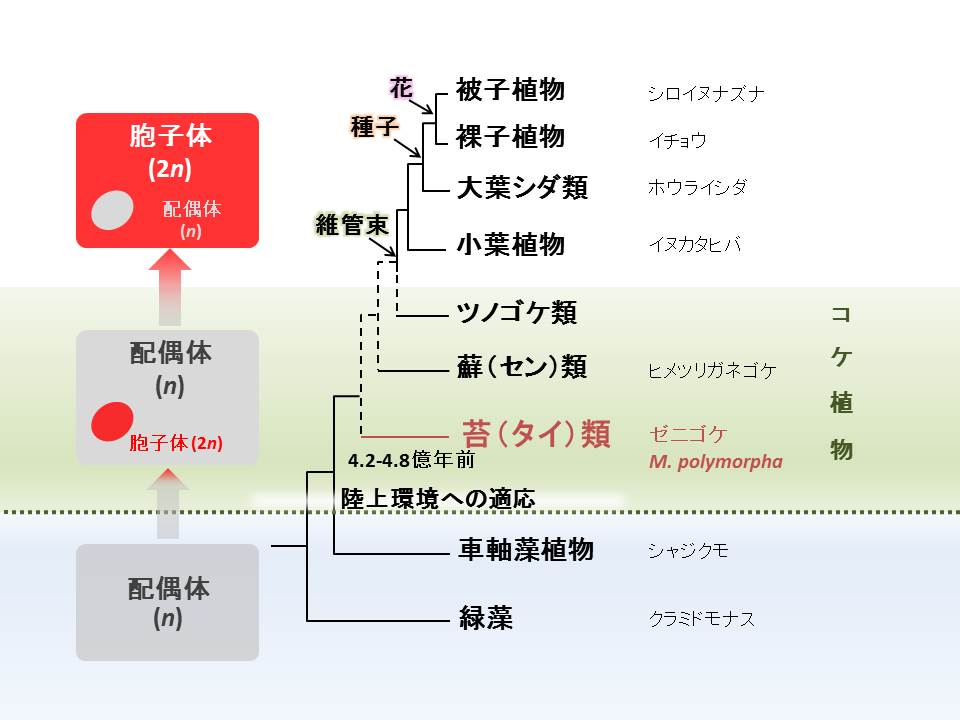

コケ植物の新しい分類体系(新しい植物分類学II「コケ植物」の要約) タイ類は、約6,000種が知られ,最新の分類体系では,分子系統学的研究の成果を反映してコマチゴケ綱(Haplomitriopsida)、ゼニゴケ綱(Marchantiopsida)、ツボミゴケ綱 (Jungermanniopsida) の3群に再編成された。合計143の制限サイトにより系統樹を作成した (図3)。 一一一25 VapOl (potato) Vaa70 (potato) (Tomato) Vnigl Vtl06 図3 ヒストン4およびβーチュープリン遺伝子のイト ロン域の制限サイ トによる植物寄生性Verlici llium属菌の系統樹(最節約法, 数字はブートストて、系統樹を切断すればその切り口には大小の「円」がみえるはず である。分類パターンとはこれらの「円」の配置の様相だと解釈す ればよい。 1 チェイン=存在の連鎖 ギリシア時代に源をもつ存在物の「鎖(chain)」すなわち「階梯

植物について 植物の分類

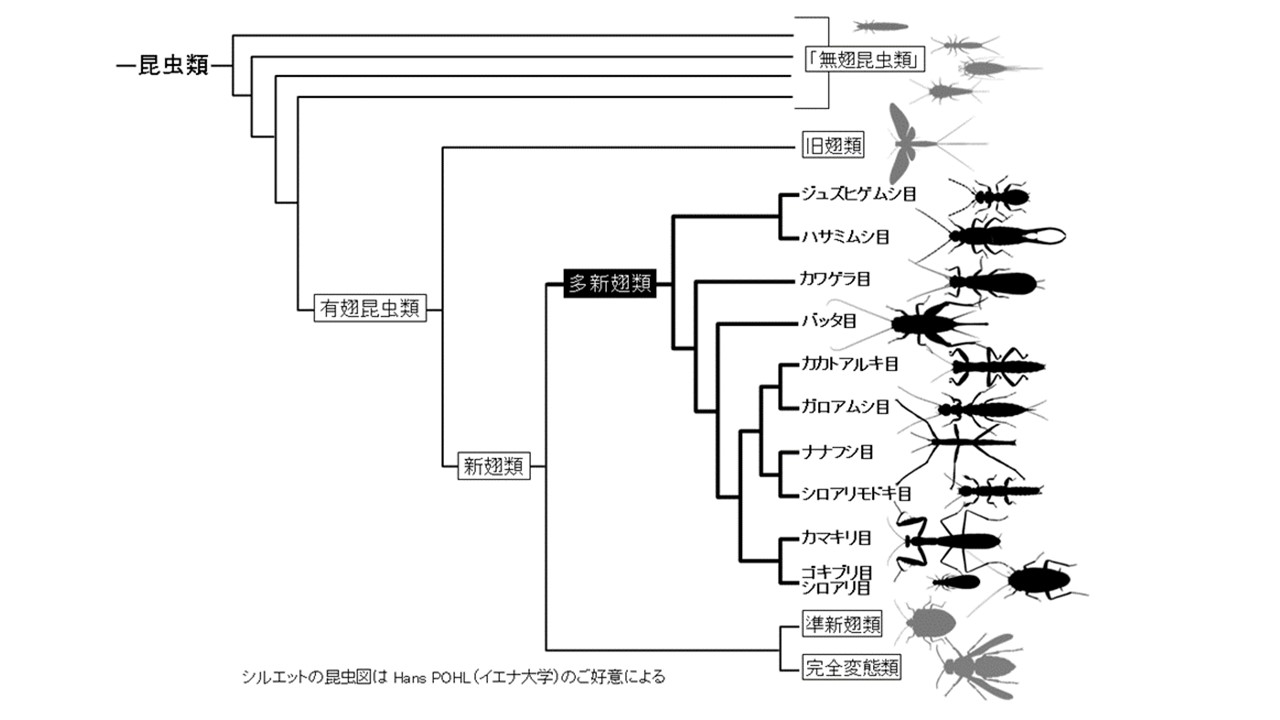

あすなろ211 昆虫の系統分類 中学受験年 学塾ヴィッセンブルク 高校受験 大学受験

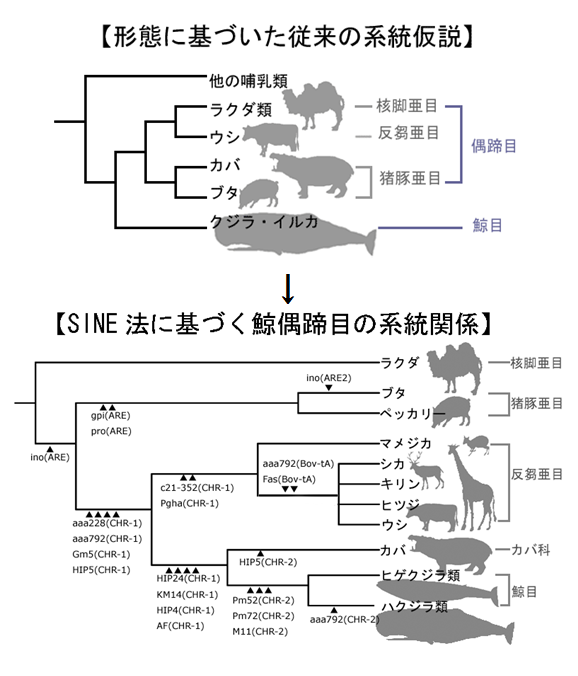

シトクロム c による動物の系統樹 (数字は変換した塩基数) 分子時計 次表は,各生物のヘモグロビン分子 (α鎖) を比べたときの,アミノ酸の 違いの数を示してある。ヒトとウシを比較してみると,両者のヘモグロビンは, 141 個のアミノ酸のうち 17 個のアミノ酸を異にしている (教科書 p1 図植物分類の系譜 人為分類 ギリシャ時代から18世紀まで 高木、低木、半低木、草・・・類型分類 18世紀リンネ おしべ、めしべの数・・・規格分類 自然分類 19世紀 化石植物学生物進化と系統関係を考慮した分類・・・ 系譜分類初めて系統樹をつくったのは1776年ドイツの博物学者パラスP S Pallas(1741―1811)であるというが、動物では新ヘッケル派によるものが広く用いられており、植物ではエングラーの分類を基本としたものが一般的である。 中根猛彦

藻類とは 実は曖昧な藻類の定義 その理由に迫る Modia 藻ディア

新しいモデル生物 苔類ゼニゴケ ライフサイエンス 領域融合レビュー

を集め,いくつかのグループ(クラスター)に分類する方法 31 10 outの場合は、考えうるすべての無根系統樹は2,027,025通り存在する 系統樹を作成するためのクラスタリング法には upgma 近隣結合法 最尤法 ベイズ法 など、様々な方法がある 32キノコの系統進化と多様性:地下生菌を例に 菌類のなかには、地上だけでなく地下に子実体を形成する分類群も存在します。 こうした分類群を一般に地下生菌とよび、高級食材として知られるトリュフやショウロ(松露)が有名です。 地下生菌は、担子系統樹 多様に分化した昆虫の目 (もく)と、昆虫(3億年以上前)と人類(50~100万年前)の出現時期のちがいに注目してください。 昆虫と人類の進化を1日と言う時間の単位で見た時、昆虫が起源した時間を午前0時とすると、人類は翌日になるわずか5分前

里山の春 ハクモクレン

あすなろ211 昆虫の系統分類 中学受験年 学塾ヴィッセンブルク 高校受験 大学受験

陸上植物の系統 図1 代表的な化石種と現生種を含めた陸上植物の推定系統関係の現状 右側に大分類を示してある. している 4) .しかし,これら3群の関係は未解明である.タイ類胞子 体は陸上植物の胞子体の中で最も単純であること,植物が上陸したこ図4:植物の系統樹 左から順に、被子植物・裸子植物・シダ植物・コケ類・藻類 (4)菌細菌の系統樹 (1分~3 分)人類の進化・系統図Ⅲ(SCIENCE誌 Vol326 から)(下の図と比べると良く分かります。 時間軸は左右逆です) 戻る 注:Miocene=中新世、Pliocene=鮮新世、Pleistocene=更新世、Holocene=完新世。

観察21動物のなかま 生物の系統樹 2年理科 Takaの授業記録17

進化の歴史 科学バー

☆被子植物 基部被子植物群 Basal Group 写真検索① アンボレラ目 Amborellales アンボレラ科 Amborellaceae スイレン目 Nymphaeales ハゴロモモ科(※) (ジュンサイ科) Cabombaceae ヒダテラ科 Hydatellaceae スイレン科(※) Nymphaeaceae アウストロバイレヤ目 (シキミ目)得られた系統樹を図1に示す。ただし同種で塩基配列がほとんど同じものは代表的な ものを1つ選んで系統樹を作成した。外群にはNCBIからMelicytus ramiflorus(DQ842 6121)とRinorea lanceolate(DQ)を用いた。日本にはスミレ科の植物はスミレ

系統樹 初期の陸上植物の分類

被子植物の進化

真核生物ドメイン Domain Eukarya

Nosigner代表 太刀川英輔さんが 生物系統学者 三中信宏さんに聞く 系統樹思考の応用可能性 Interview Qonversations

Phylogeny Of Land Plants 陸上植物の系統 植物発生進化学 読む植物図鑑 Plant Development And Evolution

陸上植物の進化 系統樹

生物基礎教科書解説 生物の多様性と共通性 系統 高校生物の学び舎

植物について 植物の分類

植物分類を確認しながら撮影すると特徴をたのしく理解できる 日々の 楽しい をみつけるブログ

広葉樹は草 針葉樹とはまったく違う植物だった 田中淳夫 個人 Yahoo ニュース

真核生物ドメイン Domain Eukarya

Dnaによって変わるきのこの分類 図鑑 Jp

植物の出生億年の秘密を解き明かす プレスリリース 東京大学 大学院理学系研究科 理学部

りんご5 リンゴの近縁植物 リンゴ連 の花や果実について簡単にまとめてみました 古代から親しまれているナシ 和なし だけではなく ビワもリンゴと近縁 果実が食べられるか否かにかかわら ず 花はどれも美しい Yachikusakusaki S Blog

山岳科学センター菅平高原実験所 Sugadaira Research Station

全生物の進化系統樹

植物について

新しい植物分類体系 Apgで見る日本の植物 伊藤 元己 井鷺 裕司 本 通販 Amazon

研究紹介 00 9 No 234

Www Nakatani Foundation Jp Wp Content Themes Nakatani Foundation Module Img News K23 Pdf

動物の分類と系統

新しい植物分類体系

系統樹 Wikipedia

Dnaから進化を探る 3 分子系統から生物進化を探る 3 1 昆虫と植物との共生関係 共進化および種分化に関する研究 年度別活動報告 Jt生命誌研究館

見直される真核生物の系統樹 Jt生命誌研究館

陸上植物の進化 系統樹

授業 H24 進化生物学i 系統樹に関する基本用語 千葉大系統分類

被子植物系統樹 植物分類がdna分類で一変する Hsnemuのブログ

Q Tbn And9gcsvbltg1ox60npn5f7hfpewc N0q62bkvddq75d1pv Fhkkjk2e Usqp Cau

東京大学プレスリリース Excavataと紅藻が根元にある

1

生物の分類と系統

観察4 生物の進化と系統樹 3年理科 生物学 Takaの授業記録18

東京大学プレスリリース Excavataと紅藻が根元にある

植物について 植物の分類

第1回 生物界全体をグループに分ける 分子生物学web中継 生物の多様性と進化の驚異 実験医学online 羊土社

新しい植物分類体系 Apgで見る日本の植物 伊藤 元己 井鷺 裕司 本 通販 Amazon

Nosigner代表 太刀川英輔さんが 生物系統学者 三中信宏さんに聞く 系統樹思考の応用可能性 Interview Qonversations

動物進化の系統樹

Special Story 花をつけないシダ植物で花の起源を探る Brh Jt生命誌研究館

Research 研究を通して 細胞分裂の多様性を生み出すトレボキシア藻綱の細胞壁

植物について 植物の分類

動物進化の系統樹

ボード 65f グラフィクス Graphics 字含 のピン

Http Www Kasekiken Jp Kaishi Kaishi 44 2 Kasekiken 44 2 57 65 Pdf

植物について 植物の分類

分子系統樹の意味 用法を知る Astamuse

陸上植物の進化 概要

新しい植物分類体系

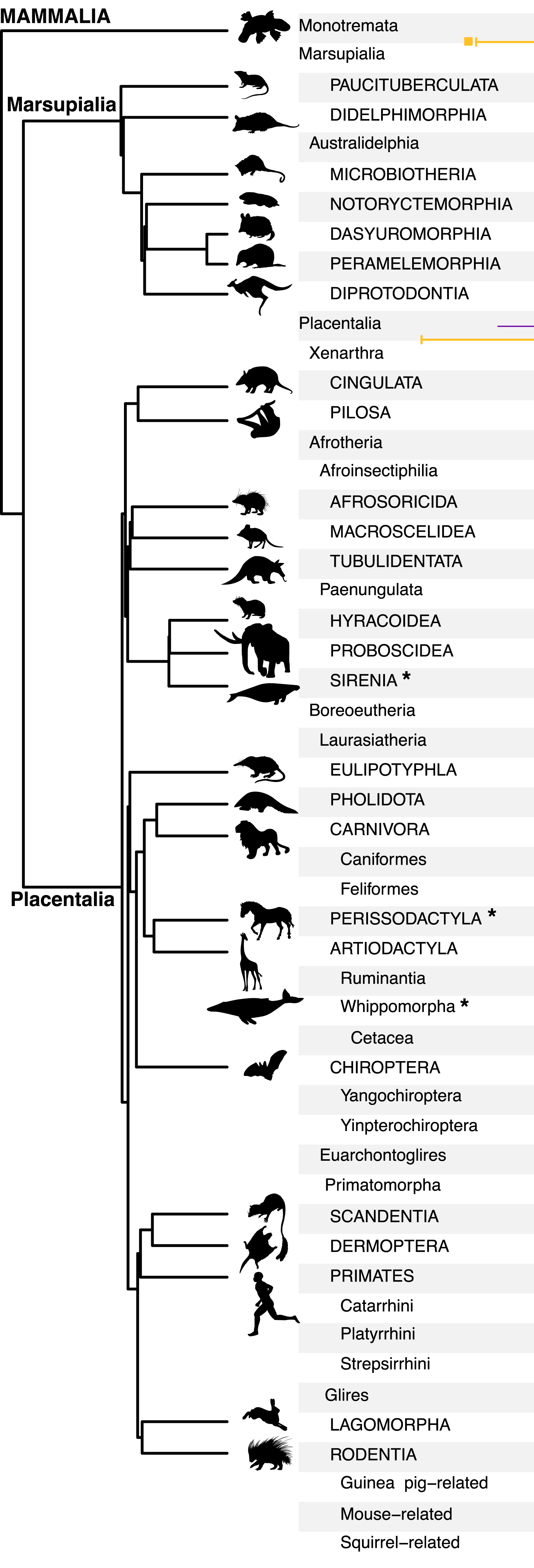

哺乳類 Class Mammalia の概要と目次

高校生物 動物界の生物たち 映像授業のtry It トライイット

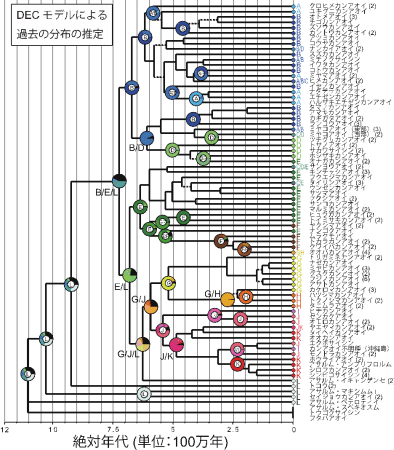

国立科学博物館 日本の植物多様性を代表するカンアオイ類ほぼ全種の進化の道筋を解明 文化庁のプレスリリース

書籍紹介 新しい植物分類体系 いつでもloupe

被子植物 Angiospermae

分子系統樹作成方法

植物の出生億年の秘密を解き明かす プレスリリース 東京大学 大学院理学系研究科 理学部

植物としてのホップ Brewnote

Kaken Nii Ac Jp Ja File Kakenhi Project seika Pdf

元素の一斉分析 イオノミクス を利用した研究

進化の歴史 科学バー

第1回 生物界全体をグループに分ける 分子生物学web中継 生物の多様性と進化の驚異 実験医学online 羊土社

針葉樹の森 水の話 フジクリーン工業株式会社

ゆきまさかずよし 甲虫の系統分類 T Co 8wabn3omjq セルロース消化酵素の遺伝子による分類と進化 系統樹 バクテリアや真菌から遺伝子を獲得して草木を食べられるようになり 植物の種類増えて甲虫のほうも専門化

Www Nakatani Foundation Jp Wp Content Themes Nakatani Foundation Module Img News K23 Pdf

Phylogeny Of Land Plants 陸上植物の系統 植物発生進化学 読む植物図鑑 Plant Development And Evolution

側系統群 Wikipedia

高校生物 系統と分類

1

植物について 植物の分類

高校生物 系統と分類

高校生物 系統と分類

福井rdb 淡水藻類概説

理科とか苦手で 中学理科で解ける センター試験 生物 地学編

Http Www Kasekiken Jp Kaishi Kaishi 44 2 Kasekiken 44 2 57 65 Pdf

動物進化の系統樹

動物の分類と系統

19年大学入試センター試験 生物 第5問 進化と系統 問題 解答 解説 船橋市議会議員 朝倉幹晴公式サイト

Dnaから進化を探る 3 1 昆虫と植物との共生関係 共進化および種分化に関する研究 年度別活動報告 Jt生命誌研究館

生物の多様性と分類

元素の一斉分析 イオノミクス を利用した研究

紅藻植物門 Phylum Rhodophyta

授業 H24 進化生物学i 系統樹に関する基本用語 千葉大系統分類

そよ風のなかで Part2 被子植物の系統樹

高等学校生物 生物ii 生物の系統 Wikibooks

植物系統分類学 京都大学大学院 理学研究科 生物科学専攻

被子植物系統樹 植物分類がdna分類で一変する Hsnemuのブログ

植物について 植物の分類

モデル植物としての苔類ゼニゴケ みんなのひろば 日本植物生理学会

植物について 植物の分類

系統樹 Wikipedia

0 件のコメント:

コメントを投稿